真木山 長福寺

岡山県美作市にあり、京都旧御室御所 総本山仁和寺を本山とする真言宗御室派の寺院。

美作西国三十三ヶ所霊場 第二番札所

西日本播磨美作七福神 福禄寿霊場

奈良時代後期、天平宝字元年(757年)に孝謙天皇の勅願により、真木山山頂(現在地より2キロほど上)に唐の高僧鑑真和上が開基した。

往時は60余の寺坊があったが、度重なる焼き討ち、自然火災等により減少。

江戸中期に25ヶ寺、明治維新の時代には4ヶ寺になり、明治9年2月の火災によって1ヶ寺となりました。

その最後の1ヶ寺が般若院長福寺であったが、大正14年末に庫裡を全焼。

昭和3年に真木山山頂より神田の現在の地に再建移転、また三重塔は谷を挟んだ小高い山に位置していたため火災を逃れていたが、腐敗著しく昭和26年現在の地に解体補修移築された。

文化財と寺宝

〜後世に引き継ぐ〜

国指定重要文化財17点をはじめ、その他建築物、仏像、汁物等を維持管理し歴史、文化、伝統を後世に継承している。

本尊十一面観世音菩薩立像|国指定重要文化財(平安初期 行基作)

像高2.58メートル、ヒノキの寄木作り。全身に丸ノミのあとを残す力強い彫法、目尻が上がっており、肩から腹にかけてずんぐりとした肉付けである。享和3年(江戸時代)の大火災の際、本堂をはじめ多くの伽藍、寺宝が消失した際も奇跡的にご本尊は難を逃れた。

三重塔|国指定重要文化財(鎌倉時代)

岡山県下に現存する文化財最古の木造建築物。総高22m、3間(約5.5m)四面、屋根は柿葺(こけらぶき)、鎌倉時代中期の弘安8年(1285年)に比叡山の高僧円源上人によって建立された。寛永元年、文政6年に大修理、また明治末に部分修理を経て、真木山より昭和24年夏〜26年春にかけ解体移転修理され、昭和55年と平成27年に部分修理し現在に至る。塔内には大日如来を中心とし四仏(阿閦如来、宝生如来、無量寿如来、不空成就如来)をまつる。

絹本着色 両界曼荼羅図|国指定重要文化財(南北朝時代)

縦165cm、横125.5cm。

室町前期の曼荼羅図の傾向を示している。

金剛界曼荼羅図、胎蔵界曼荼羅図の2幅からなる。

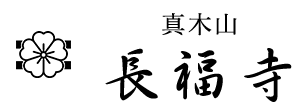

絹本着色 不動明王像図|国指定重要文化財(鎌倉時代)

縦135cm、横74cm。

眷属に八大童子を従える。

護摩の秘法で幾度も使用されたのか傷みがひどく明確に細部は見えない。

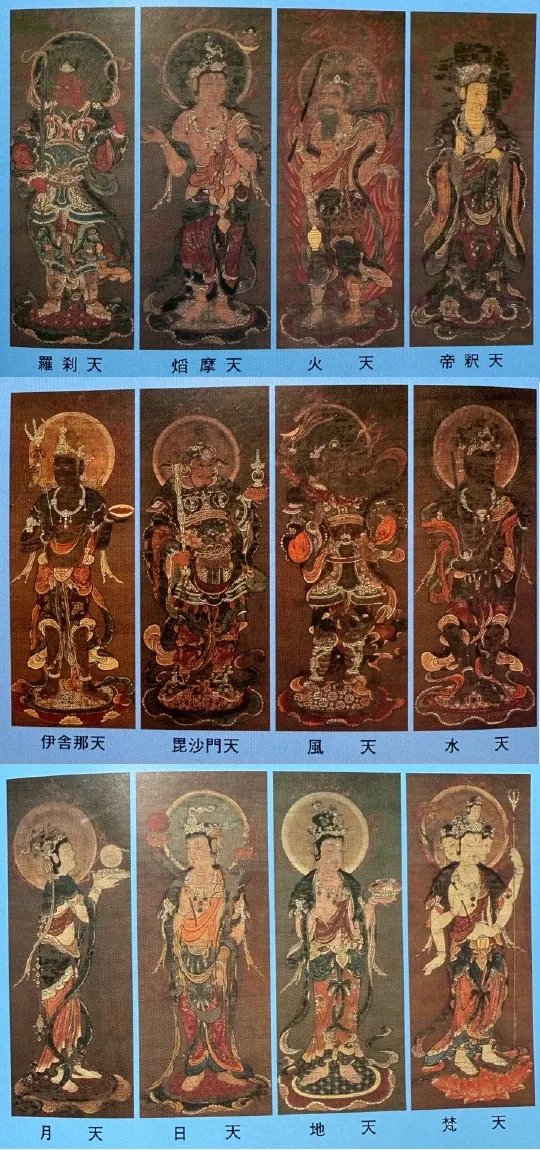

絹本着色 十二天像図|国指定重要文化財(南北朝時代 増吽)

縦110cm、横37cm。

方位八方と天地を守護する神々として日天と月天を加えて描いたもの、大きさから元は屏風仕立てだったか。

釈迦如来座像|美作市指定重要文化財(江戸時代)

高さ2.2m(台座とも)。

昭和32年ごろ真木山より移転。

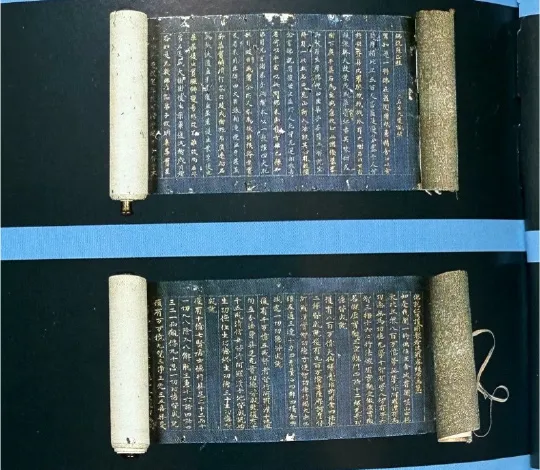

見正経・護国仁王経|美作市指定文化財

– 見正経

1行ごとに金文字、銀文字と交互にで書かれている。弘法大師の直筆と伝えられている。

– 護国仁王経

紺の地に金泥で書かれており、後鳥羽上皇の筆と伝えられる。

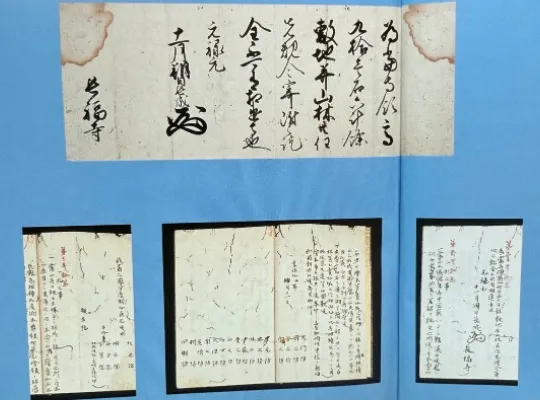

古文書

津山藩主森永成公の書き付けで、長福寺に寺領91石6斗を認めると書かれている(元禄元年)。

享保9年ごろの古文書。長福寺の25の塔頭寺院の名前が書き記してある。